|

Au début

de l’année 1916, alors en pleine Première

Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne sont en difficultés

sur tous les fronts : la bataille de Verdun épuise l’armée

française et les Britanniques viennent de perdre leur

offensive face aux Turcs dans les Dardanelles.

LES ORIGINES DE SYKES-PICOT

Sans doute pour renforcer leur alliance,

les Britanniques et les Français décident

alors du partage entre eux de l’Empire

ottoman qu’ils veulent détruire. Un accord

est passé le 16 mai 1916 entre Sir Edward Grey,

secrétaire d’État aux Affaires étrangères

à Londres, et Paul Cambon, ambassadeur de notre

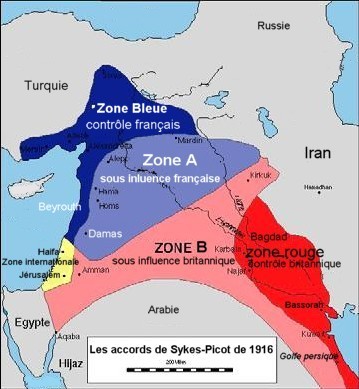

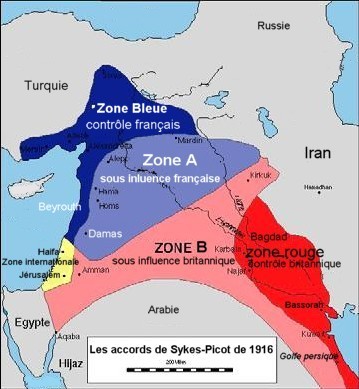

pays dans la même ville. Sur la carte conservée

dans les archives, on voit une ligne rouge et bleue partant du

Sud Liban, suivant l’actuelle frontière entre la

Syrie et la Jordanie puis, passant au sud de Mossoul,

s’arrêtant à l’Iran. Au nord de

cette ligne, les territoires qui devaient passer sous influence

française, au sud, ceux qui doivent échoir à

la Grande-Bretagne.

Ironie du sort, on oubliera les noms

de Grey et Cambon au profit de ceux de Mark Sykes

et François Georges-Picot, deux jeunes diplomates,

l’un britannique l’autre français, chargés

de finaliser le projet en dessinant les frontières.

LES PROMESSES BRITANNIQUES

Mais il fallait aux alliés

faire feu de tout bois pour vaincre l’Empire ottoman.

À cette fin, Sir Henry McMahon, haut-commissaire

britannique en Égypte, promet au chérif

Hussein Ibn Ali, gardien des lieux saints de l’islam

et chef de la dynastie des Hachémites (*), de laisser ses fils régner sur des

États arabes protégés par les Britanniques

en échange d’une alliance contre les Ottomans.

D’un autre côté, Lord Balfour s’engage

en 1917 à autoriser la création d’un

foyer juif en Palestine.

Ce

qui restera à la mémoire collective sous le nom

d’accord de Sykes-Picot correspond, il est vrai,

en partie aux frontières des mandats français et

britannique sur la région jusqu’aux indépendances

après la Deuxième Guerre mondiale. Avec

quelques différences cependant. Ce

qui restera à la mémoire collective sous le nom

d’accord de Sykes-Picot correspond, il est vrai,

en partie aux frontières des mandats français et

britannique sur la région jusqu’aux indépendances

après la Deuxième Guerre mondiale. Avec

quelques différences cependant.

Outre les zones d’influence française et britannique,

correspondant à la future Palestine une troisième

zone est indiquée. Elle devait passer sous administration

internationale, mis à part les ports d’Haïfa

et d’Acre que le Royaume-Uni se réservait.

D’autre part, le nord de l’actuel

Irak, la région du Kurdistan dont Mossoul

occupe le centre, devait revenir à la France. Comme

la partie de l’actuelle Turquie appelée Cilicie.

Les choses allaient se passer différemment, largement

aux dépens des Français.

CE QUI ADVINT DES

ACCORDS DE SYKES-PICOT

D’abord, en

1919, Clémenceau cède aux Britanniques

la région de Mossoul que ces derniers convoitent

en raison de sa richesse en pétrole. Ce n’est pas

tout, il admet aussi l’autorité de Londres sur la

Palestine. Tout cela pour que la France conserve la Syrie...

qu’elle avait déjà ! « Le Père

la Victoire » savait peut-être gagner la guerre

mais comme négociateur il n’était pas brillant.

Les Traités

de Versailles et de Sèvres (28 juin 1919 et

10 août 1920) reprennent ces dispositions. Elles déplaisent

aux Turcs qui, sous la direction de Mustafa Kemal (Atatürk)

repartent

en guerre et chassent les Français de Cilicie.

Le traité de Lausanne, en juillet 1923, entérinera

la situation.

Ce n’est pas

terminé ! Les Arabes, menés par la dynastie

hachémite maîtresse de La Mecque, croient

qu’ils vont pouvoir bâtir leur propre royaume au Moyen-Orient.

C’est le mythe de l’unité arabe dont les Britanniques

ont su jouer pour rallier les tribus en se servant entre autres

de Laurence d’Arabie.

Certes ils vont installer

deux fils du Hachémite Hussein Ibn Ali, l’un,

Fayçal, à la tête de l’Irak,

l’autre, Abdallah, sur le trône de la Transjordanie.

Mais une autre dynastie

arabe nourrit ses propres ambitions. Celle des Saoud.

Au XVIIIe siècle, le clan des Saoud s’était

allié à un prédicateur intégriste,

Mohammad Ibn Abdelwahab, fondateur de l’idéologie

nommée wahhabisme. Se servant de la religion

et prônant le « jihad » sixième

pilier de l’islam, ils partirent à la conquête

de la péninsule arabique. Avec une violence extrême

ils soumirent des tribus et multiplièrent les raids contre

les régions contrôlées alors par l’Empire

ottoman.

Le 14 octobre

1924, profitant de la disparition de ce dernier et de l’éloignement

des Britanniques, ils s’emparaient de La Mecque. Chassant

Hussein Ibn Ali du Hedjaz, ils s’instituèrent

à sa place Gardiens des Lieux saints.

LES BRITANNIQUES

SE SONT JOUÉS DES FRANÇAIS

Ainsi constate-t-on

qu'en dépit de la légende, les Britanniques

ont tenu leur parole dans les régions sous leur influence

en installant les Hachémites. À l’analyse,

ce sont les Saoudiens qui ont coupé l’herbe sous

le pied à l’unité arabe en prenant le contrôle

de l’Arabie.

Les Français,

en revanche, se sont mis hors jeu dès le départ.

Intéressés par les seuls Syrie et Liban,

où ils entretenaient des relations privilégiées

avec les chrétiens maronites, ils n’ont pas su prévoir

l’intérêt du pétrole dont la région

de Mossoul regorgeait.

Les Britanniques,

pour leur part, se sont assuré une continuité territoriale,

allant de la Méditerranée au Golfe arabo-persique,

s’ouvrant ainsi l’accès à la plus forte

concentration pétrolière de la planète.

Si ces manoeuvres

diplomatiques sont aujourd’hui d’un intérêt

secondaire pour nous, depuis l’indépendance de tout

ces pays, elles n’en sont pas moins révélatrices

de la faiblesse, que dis-je, de l’ignorance des dirigeants

français d’alors en matière de géopolitique.

Tendance qui, craignons-nous, ne s’est pas inversée

depuis.

DU CHOIX DU TRACÉ

DES FRONTIERES

Reste à se

demander si les frontières dessinées par les traités

mettant fin à la Première Guerre mondiale

sont compatibles, humainement parlant, avec les disparités

communautaires de la région.

Premier principe

: les

frontières ne sont jamais parfaites dans le sens où

elles ne parviennent jamais à rassembler des populations

homogènes. À cela deux raisons. D’une part

dans un territoire donné et réputé homogène,

il existe toujours des isolats communautaires qui se sentent

dépossédés placés sous l’autorité

de la majorité ethnique. Par exemple les Assyriens

et autres chrétiens en zones kurdes, les minorités

arabes ou les Peulhs, en pays d’implantation touarègue

au Mali etc... D’autre part, l’Histoire a fait

son oeuvre. La France, sur ce plan est un bel exemple

: les Basques sont partagés entre l’Espagne

et la France, les Flamands entre cette dernière

et la Belgique, la Catalogne a été

amputée de sa partie française en 1659 etc...

Deuxième

principe :

la quête de l’homogénéité ethnique

est un mythe qui suscite des conflits et des déplacements

de populations toujours douloureux. Il n’est pour s’en

convaincre que de se rappeler de l’exode provoqué par le FLN après la guerre

d’Algérie. Si, d’un côté, il

convient de ne pas générer des mouvements massifs

d’immigrations allogènes pour éviter de générer

des conflits, il est aussi nécessaire de laisser prospérer

une petite proportion de populations ethniquement différentes

pour se garder du repli sur soi. Tout est dans l’art de

trouver l’équilibre.

Troisième

principe :

Il est souhaitable qu’un État en construction soit

organisé autour d’un coeur historique fédérateur.

Au Moyen-Orient, c’est le cas du Liban, avec

sa côte anciennement phénicienne, et de la Syrie

avec Damas, autrefois capitale des Omeyyades. Cela aurait pu

l’être avec l’Irak centré sur

Bagdad, capitale des Abbassides. Mais ce pays est voué

aux tensions entre sunnites, chiites et Kurdes, faute d’un

pouvoir fort et rassembleur.

Avec ou sans les

accords Sykes-Picot,

les frontières du Moyen-Orient se seraient peut-être

formées de manière différente mais, alors,

avec beaucoup plus de violence sur une plus longue durée.

En outre, si l’aspect

ethnique pèse de son poids dans la crise actuelle, en

particulier avec les Kurdes, on voit les principaux moteurs

de celle-ci le jihadisme, le comportement tyrannique d’États

comme la Syrie et les visées impérialistes de pays

comme l’Iran et la Turquie.

En clair, même si les Occidentaux ne sont pas exempts

de reproches, reporter sur eux seuls la responsabilité

de la crise moyen-orientale, à cause des accords de Sykes-Picot,

est injuste.

Jean Isnard

Note

* Les Hachémites sont un

clan tribal descendant du grand-père de Mahomet.

|

Ce

qui restera à la mémoire collective sous le nom

d’accord de Sykes-Picot correspond, il est vrai,

en partie aux frontières des mandats français et

britannique sur la région jusqu’aux indépendances

après la Deuxième Guerre mondiale. Avec

quelques différences cependant.

Ce

qui restera à la mémoire collective sous le nom

d’accord de Sykes-Picot correspond, il est vrai,

en partie aux frontières des mandats français et

britannique sur la région jusqu’aux indépendances

après la Deuxième Guerre mondiale. Avec

quelques différences cependant.